Un viaggio nel cuore dell’antichità: Monte Polizzello, tra miti e reperti straordinari

Scopri Monte Polizzello a Mussomeli: acropoli indigena, elmo cretese e sacelli votivi del VI sec. a.C. in un santuario unico.

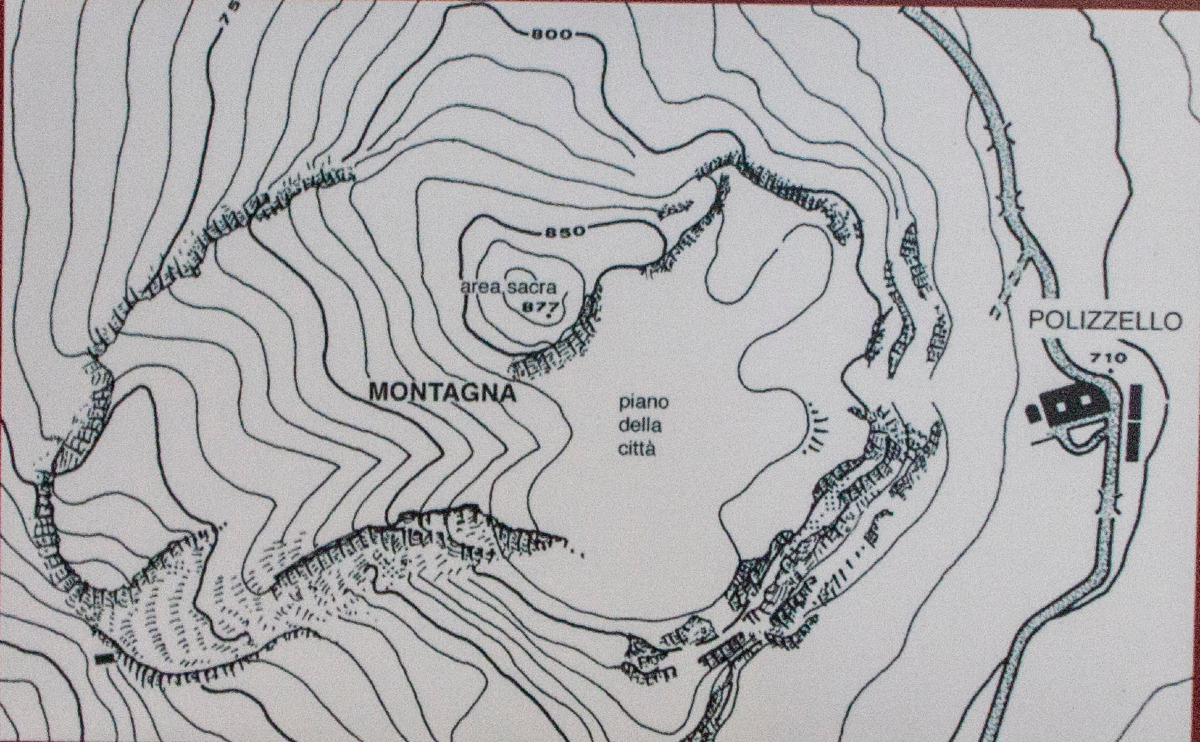

Al confine tra mito e realtà, Monte Polizzello, nei pressi di Mussomeli, si erge come una delle testimonianze più autentiche della Sicilia protostorica. Situato a circa 877 metri di altitudine, questo massiccio collinare fu scelto sin dalla preistoria come luogo strategico e spirituale da popolazioni indigene, grazie alla sua posizione dominante sulla Valle del Platani e sulla costa meridionale dell’isola.

Chiamata spesso acropoli indigena, Polizzello fu un centro politico, militare e religioso attivo tra il Bronzo Antico e l’età arcaica, raggiungendo il suo apice nel VI secolo a.C.. Gli scavi archeologici, condotti in diverse campagne a partire dal 1905, hanno messo in luce un complesso sistema di fortificazioni, tombe a grotticella, edifici sacri e persino oggetti votivi di provenienza egea, che provano un dialogo diretto tra le culture indigene siciliane e le civiltà del Mediterraneo orientale.

In particolare, tra il 2000 e il 2006, l’Università di Catania e la Soprintendenza di Caltanissetta hanno coordinato nuove indagini che hanno portato alla luce testimonianze rituali, come offerte votive, modellini architettonici, ceramiche dipinte e armi bronzee, che dimostrano il ruolo cerimoniale e politico del sito.

Sacelli votivi e Casa del Temenos: simboli di culto antico

Uno degli elementi più caratteristici dell’area sacra è la presenza di sei sacelli circolari, costruiti tra la fine del VII e gli inizi del V secolo a.C. Questi edifici, di pianta perfettamente regolare, venivano utilizzati per libagioni rituali, offerte agli dèi e cerimonie comunitarie, probabilmente legate alla fertilità e alla guerra.

A questi sacelli si affianca un edificio più articolato, noto come Casa del Temenos, un tempio perimetrato considerato uno dei primi esempi di architettura cerimoniale nel cuore della Sicilia interna. La sua funzione era polivalente: sede di culto, centro amministrativo e luogo di riunione per le élite religiose e militari dell’epoca.

Tra i materiali rinvenuti figurano ceramiche attiche d’importazione, coppe ioniche, modellini di templi in terracotta e utensili rituali. Tutti questi reperti suggeriscono che il popolo di Polizzello intrattenesse rapporti regolari con le colonie greche della costa (come Gela e Agrigento), ma conservasse una forte identità culturale autoctona, come dimostra anche l’uso di tecniche costruttive indigene e motivi simbolici propri.

L’Elmo di Polizzello: dono sacro o bottino di guerra?

Uno dei ritrovamenti più eccezionali è stato effettuato nel Sacello B: un elmo bronzeo di tipo cretese, databile tra la fine del VII e l’inizio del VI secolo a.C. Si tratta di un unicum per l’area siciliana, non solo per l’origine esotica, ma per il contesto rituale in cui è stato rinvenuto.

L’elmo, decorato con la figura in rilievo di un oplita, è identico a uno scoperto ad Afrati, sull’isola di Creta, confermando la possibilità di scambi diretti o la presenza in Sicilia di artigiani specializzati nel modellare metalli in stile egeo. Insieme all’elmo sono state trovate lance votive, fibule e soprattutto una celebre statuina in terracotta, il cosiddetto “Guerriero di Polizzello”, rappresentato in atteggiamento itifallico, simbolo forse di fertilità o potere virile.

Gli studiosi ritengono che questi oggetti siano stati intenzionalmente deposti nel sacello come offerte sacre, e non persi in battaglia o dimenticati. In particolare, l’elmo non mostra segni d’uso militare, e la sua mancanza di cimiero o decorazioni apicali lascia intendere una funzione puramente simbolica, destinata a comunicare potere, sacralità e prestigio.

Oggi l’elmo è esposto al pubblico presso il Museo Archeologico Regionale di Caltanissetta, dove costituisce uno dei reperti più importanti e visitati dell’intera collezione.

15.4°

15.4°